Sono convinto – convintissimo – che l’opera d’arte risulti più interessante, riuscita, compiuta laddove, paradossalmente, contenga elementi di incompiutezza, non completamente controllati dall’autore, e che sortiscano effetti di sospensione e ambiguità. E questo può accadere indipendentemente dalla grandezza del nome, dal suo peso nella storia e dal numero di epigoni che genera.

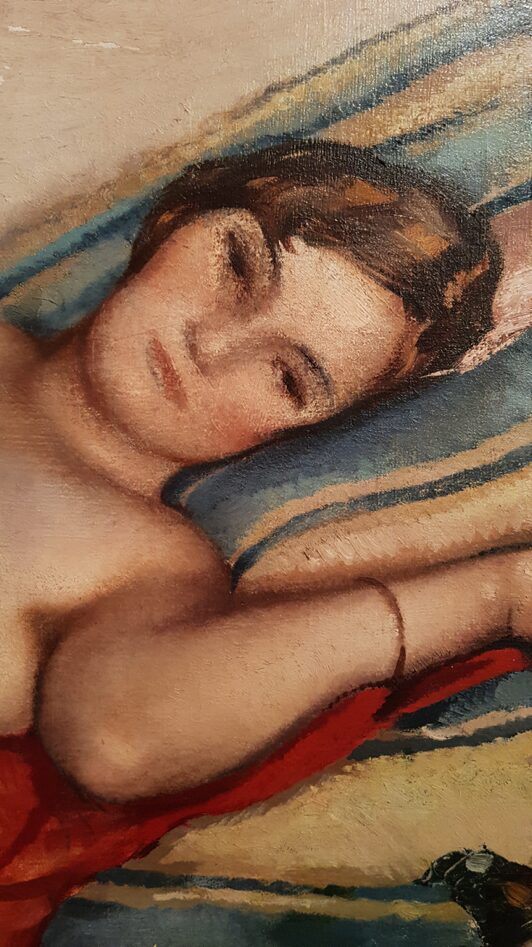

Si prenda l’esempio di Giannino Marchig, un nome fino a qualche giorno fa a me totalmente sconosciuto. Mi aveva colpito questo suo dipinto, realizzato nella lunga tradizione che, da Giorgione in poi, presenta un nudo femminile disteso (so già a cosa penseranno i battutisti della domenica sul perché mi abbia colpito, e vabbe’).

In questa tela viene mostrata una bellissima donna, nello splendore della sua gioventù, sdraiata su un letto, completamente esposta all’occhio di chi guarda. Tutto concorre a comunicare la sua disponibilità verso un atto che si consumerà di lì a poco: la nudità, innanzitutto; quelle tende laterali, che si schiudono (un’apertura anche allegorica) con una certa enfasi teatrale su ciò che si sta per compiere; e quel telo rosso, da sempre colore associato alle grandi passioni: la violenza, il sangue, l’amore carnale.

Eppure non tutto è così chiaro, così esplicito. Anzi.

L’artista usa un colore pastoso, materico, che stende in modo veloce e a tratti abbozzato per quanto riguarda lo sfondo; viceversa è granuloso, quasi pulviscolare per la ragazza. A lei è dedicata un’attenzione che non è dovuta solo all’ovvio fatto che è il soggetto del dipinto; è come se volesse restituirne una certa fragilità. Potrebbe essere la sua verginità, come indicherebbero i fiori bianchi in primo piano – spesso simbolo di purezza – e il titolo: Il mattino. Non abbiamo modo di saperlo.

L’uso del colore, poi, è molto meno banale di quel che appare a prima vista. In una tela in cui predominano le tinte rosate, il rosso è affidato a quel telo su cui giace lei. Non è solo estraneo al suo corpo, quindi, e appartenente casomai al luogo dove si consumerà l’atto, ma, per un sapientissimo gioco di contrasti, la pelle pur rosata della ragazza risulta più fredda di quel che sarebbe senza quell’accostamento cromatico. Come se la passione che ci si aspetterebbe fosse stemperata, quasi soffocata.

C’è poi il linguaggio del corpo: ha il bellissimo viso rivolto verso colui che la sta osservando, ma le mani sembrano in conflitto con l’apparenza. Una affianca il sesso, come se fosse all’erta, pronta a proteggerlo anche solo inconsciamente, l’altra è stretta in un pugno, scrigno di chissà quali turbamenti.

Infine il viso. La stesura, dicevo, pulviscolare del colore non consente di decifrare con esattezza la reale espressione di lei. È un viso regolare, su cui campeggiano due occhi allungati e con le palpebre abbassate per metà. La logica vorrebbe che indicassero la sua disponibilità, una sensualità complice, l’abbandono. Eppure proprio sugli occhi l’artista ha eseguito un lavoro incredibile: sono realizzati con pochissime pennellate, decise, di un tono bruno, sopra però una superficie che sembra un campo di battaglia per com’è ruvida. E se è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima, la sua in questo momento dev’essere violentemente tormentata, di un tormento tuttavia trattenuto. La chiave per questa mia interpretazione sta nelle labbra: contratte, serrate, tutt’altro che dischiuse al desiderio.

Naturalmente è una mia lettura, e non sapremo mai le reali intenzioni del pittore. Mi sto solo avvalendo della conoscenza del linguaggio visivo per decodificare un’immagine che mi è apparsa meno banale di quanto sembri a un colpo d’occhio superficiale. È vero, nel 1928, anno in cui Marchig dipinse questa tela, c’era già stata la rivoluzione delle Avanguardie Storiche, con il carico di stravolgimenti linguistici e concettuali che avrebbe comportato. Ma a me piace essere sorpreso per ciò che trovo al di fuori dei manuali.